匠と嫁への贈り物

2013.07.23

画集の贈り物。

桜井貞夫さんの奥様が こちらのご出身でして 若い頃 大変お世話になった奥様でした。

偶然にも 実家に帰って来られていた際にお会いして ご縁があり ご実家のリフォームをさせていただきました。それから 画集を何種類か贈っていただき、家の中にも額を飾らせてもらっております。

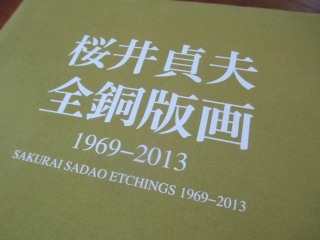

そして、数日前 最新版が手元に届き拝見させてもらいました。中身は、UPできませんが、表紙のみ掲載させていただきます。

桜井様は、一番最初に贈っていただいた”絵”に手紙を添えていただいてました。どうしてこの絵を選んで送っていただいたのか?理由を添えてもらっていました。

「インドでは、まだまだ女性が優遇されず、厳しい環境の中、

それども笑顔を絶やさず、たくましく生きています。」

そんなインドの女性を 私と重ねて見ていただき、「頑張ってほしい」と・・・・思い選んでもらった絵。

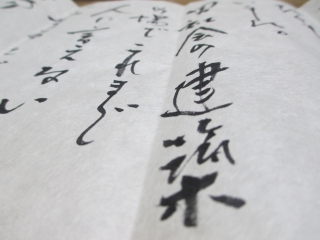

あまりの達筆の字にも、そして用紙にも 驚くばかり。文章にまで 温かさを感じさせてもらいました。また、厳しい環境で 頑張って生きている女性に負けないようにとも、自分にとって励みにもなりました。

まだまだ厳しい時代ですが、世界でたくさんの女性が 頑張って生きている!!ことを忘れずに 今を一生懸命に生きていきたいと 匠の嫁は願うのです。

匠 ~草引き~

2013.07.22

雨の降らないこの頃。それでも 庭には”草”が元気にはえています。土が見えないのは、決して芝生ではありません(ーー;) ただの草です。しかし、今年はどこから飛んできたのか 去年と違う草がはえてみたり?

草の生命力は、とても強く。これだけ雨が降らなくても枯れることを知りません。そして、庭の土の上だけならわかりますが、道路際のコンクリートの間に咲く小さなたんぽぽは、けなげに黄色の花を咲かせています。

匠は草引きをしながら言いました。

「一戸建てに住むのは、この土があるからなんだ!だから草引きは、必然的に仕方がないこと!そして、現在は、庭をコンクリートでおおう人も多いけど、余計に暑さを増すだけなのに、どうしてもっと自然と暮していけないのだろうか?確かに草引きは大変だが、せっかくの念願の一戸建てなのに・・・・」と悲しんでいる様子。

そして、この生命力の強い草をみて つい 思い出したのが あの 宮沢賢治の詩をでした。

「雨にも負けず」

雨にも負けず 風にも負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫なからだをもち

慾はなく 決して怒らず いつも静かに笑っている

一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ

あらゆることを 自分を勘定に入れずに よく見聞きし分かり そして忘れず

野原の松の林の陰の 小さな萱ぶきの小屋にいて

東に病気の子供あれば 行って看病してやり

西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を負い

南に死にそうな人あれば 行ってこわがらなくてもいいといい

北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろといい

日照りの時は涙を流し 寒さの夏はおろおろ歩き みんなにでくのぼーと呼ばれ

褒められもせず 苦にもされず そういうものに わたしは なりたい

匠の嫁 夏休みの思い出

2013.07.19

そろそろ夏休みに入りますね♫

楽しみにしているのは、子供達。忙しくなるのは、母親。FBのお友達のママたちは、かなり大変そうです(ーー;)

小学生の低学年のときの思い出は・・・・

出身地は、海ではなく、山と川に挟まれた町。夏になると 近所のお兄ちゃんや同級生 自分の兄弟と みんなで川を探検。深さがあるところは、飛び込んで遊んでいたとか?

母親に危険だから 行ったらダメと何度言われても、暑い夏は、川でしょ?と・・・・毎日 怒られながらも川で探検。

そして、お昼は、井戸水で冷たく冷やしているスイカがご馳走でした♫ 兄弟でスイカ割りしたり(笑)←スイカが結構悲惨な姿になるので、普段はさせてくれない母。たまにするから楽しかったのかな?

午前中は、兄弟揃って 家で勉強と宿題と当時の理科研究とやらを終わらせ、午後は、とにかく外で遊ぶ!

また、8月になると、母の弟夫婦の家に3人がセットで預けられ 母の祖母との生活を楽しんでました。

祖母もかなり厳しい人でしたから 午前中は、勉強。午後は、歩いて1時間ほどのところにある海水浴場と海水のプールで 夕方まで泳ぐ♫ 夕方になると おじさんが迎えにきてくれて、祖母と夕食をつくり、食べる♫の繰り返し(^_^)

そして、お盆を過ぎたころ、決まって高熱を出す私。あえなく、祖母の家での楽しい夏休みは終了して、母のいる家に帰るのが、定番!

今考えると、海水浴場まで、毎日 歩きで付き合ってくれた祖母。ホント 大変だったかと(ーー;) そして、夫婦だけのおじさんにとっては、仕事して帰ってきた家に うるさい小動物が3匹も(笑)うるさかったことと・・・

こうして、私たちは、祖母とおじさん夫婦の協力があって、夏休みを楽しく過ごせたと言っても過言でありません。

毎年、夏休みに入ってすぐ 「しっかり宿題しないと おばあちゃん家に行かせないよ(怒)」と、母に脅され宿題していたような(笑)私にとっては、大好きなおばあちゃん♫とゆっくり過ごせるのも 夏休みの特権。

たまに 父が仕事から帰ってきて、海に連れて行ってやる!!なんて 大騒ぎで準備していると 必ず 家の電話がなり、会社からの呼び出し!あえなく、海行きは、キャンセル(涙)泣く私たちに 母は、「自分で稼げるようになったら いつでも どこへでも 自分たちで行きたいところへ行きなさいね!!」と・・・・子供こころに 大人になったらどこにでも行けるんだ♫といつも思っていましたね!父との思い出は、全くありませんけど、育ててくれるために 働いてくれていた父に 感謝するまでに そう時間は、かかりませんでしたね。

今は、夏休みと言えば、今は、国内旅行だけでなく 海外旅行へまで行ける時代。

でも、自分たちの小さい頃は、常に自分たちが どうやったら楽しめるか!を考えて 自然を利用して遊んでいたような・・・・自然からたくさんのことを学んでいた子供時代。周りの子供たちからも たくさん 学んだ子供時代。

どこかに行けなくても、心は、満たされていたと・・・・現代に生きる子供達は、心は、ちゃんと満たされているのでしょうか?

ふと、小さい頃の夏休みを思い出したのですが、毎年 同じことを繰り返していた夏休み。どこかへ行ったことはなくても、今となっては、楽しい思い出ですね♫

暮らしの豆知識~風鈴~

2013.07.18

つい最近、ある雑貨屋さんの入口に風鈴が展示されており、匠が 昔からある鉄製の風鈴の音を聞いて、夏と言えばこれでしょ♫ 時間がなかったので 次来たときは、買って帰るからね!と・・・・ニコニコ顔で風鈴を見つめていた匠。

さて、風鈴と聞くと、家の軒下などに吊り下げされて、風の鳴らす音で、夏の音 としか思い出しませんが、もともとは、魔除けとして使われていたものだそうです。音を鳴らすことで「厄(やく)」を「祓う(はらう)」という考えから、平安時代には、貴族の屋敷に数多く吊らされていたそうです。

音色のよさで知られるのは、「南部風鈴」岩手県の伝統工芸南部鉄器でできたものは、奥州藤原氏が好んだ音といわれているそうです。よくよく耳を澄まして聞いていると、ごく稀にですが、ほぼ同時にふたつの音が鳴ることがあります。「枕音(まくらね)」と呼ばれるそうですが、その音は、何万分の1秒という速さで、風鈴の中の錘を風が連打した時に発する音らしく、人間わざでは作り得ない微妙な音。当時の人々は、この音を茶柱のように縁起の良いこととしてとらえ、大きな決断をするときの手掛かりにしていたと いわれております。

南部風鈴の出す音は、5つしかありませんが、その強弱によって、様々な旋律を生み出しているそうです。日本の音楽も同じ5音階で成り立っているところを見ると、日本の歌や音楽は、自然に生まれたこれらの音の影響を色濃くうけてるのかもしれませんね。

風鈴から「耳を澄ます」とは、心を澄まして、対象物に向き合うこと。

音と向き合うことで、忘れていた何かを取り戻すことができるかもしれませんね。

暮らしの豆知識~ちゃぶ台~

2013.07.17

「ちゃぶ台」といえば、どうしても 「巨人の星」「サザエさん」のアニメも思い出しますが、私は自分の実家を思い出します。

夕方6時に、家族全員が座って「いただきます!」の声で夕食が始まっていました。私の中学生時代は、これが日課でしたから。懐かしいですね・・・・

しかし、最近 またこのちゃぶ台が見直されているとか?えっ?今の時代は、個食や孤食が進んでいるといわれているのに??なぜ??

しかし、あるアンケートによると「豊かな食卓とは?」→→「家族一緒に食卓について、食事をともにする」が85%も占めたといわれています。ふーん。って、ことは、家族の団欒が、食生活の豊かさにつながるということを多くの人が認識しているということになります。しかしその一方では、やはり個食化・孤食化が進んでいるのも事実なんだそうです。

ところで、ちゃぶ台って、実は明治時代に「テーブル」が日本に入ってきた頃、本確的なダイニングテーブルは、上流階級だけでした。そこで、一般の日本人が考えて、座ったまま使える「ちゃぶ台」が生まれたそうです。「一つの食卓を囲む」というのは、実は西洋文化でして、それを「座って食べる」という日本の伝統文化の中にうまく取り入れたものだといわれているそうです。昔は、家族の中にも上下関係がしっかりあった日本ですが、家族全員が 平等に働き、家族の中での上下関係にとらわれることなく、食卓を囲む!が定着したようです。

そして、ちゃぶ台は、なぜ折りたたみ式であったのか?は、狭い家で暮らすので、ひとつの部屋で、食堂として 寝室として利用していたからなんですね。日本の住宅の自在性は、こうした家具に支えられていたようです。現在は、食堂と寝室を分けた住まいになってしまいましたので、ちゃぶ台といった家具など、日本古来の生活スタイルをみることもなくなったのでしょう。

私の幼少期は、今でいう居間で、食事をして、テーブルの脚を折り、移動させ、掃除をして 布団を敷いて みんなが川の字になって寝てましたね。そんな事している家庭をみることは、なくなったのでは?

今、経済成長を第一として頑張ってきた結果、生活設備は整ったけれど、残されたのは寂しい食卓風景なのかもしれません。よって、また、ちゃぶ台が見直されているのは、身体を寄せあって 囲むちゃぶ台のぬくもり感が、現代人の心をひきつけるのかもしれません。人と人が触れ合う場としての食卓をもう一度取り戻そうとしているのかもしれませんね。

暮らしの豆知識~海水の蒸発~

2013.07.16

日曜日の朝、仕事に行く途中で 海岸線を走ったのですが、ビックリ♫ 海水が煙のように蒸発して、あたり一面霧がかかったような なんともいえない自然の幻想に運転しながら シャッターを切ったのですが・・・・

お伝えできればいいのですが(ーー;)

そこで、海水の蒸発について調べてビックリしたことがあったので、記事を掲載してみますね。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

地球上の水は、「固体(氷)」「液体(水)」「気体(水蒸気)」の3つに姿を変えながら、「空」「陸」「海」とのあいだを行ったり来たりしているそうなんです。

1年間の地球の水の動きを見てみましょう。

雨や雪は、陸地に111兆t、海に385兆tふり、合わせると496兆tの水が、陸地と海に新しく加わります。

では、蒸発する水の量はどのくらいでしょう?

陸上の地面や植物から71兆t、海から425兆tで、あわせて496兆tの水が空へ帰っていきます。ちょうどプラスマイナス・ゼロなのです。入ってきた水の分だけ出ていくので、地球全体にある水の量は変わらないのです。

海だけの水の量を見ると、入ってくる量より蒸発する量が40兆t多くなっています。また、陸だけの水の量では入ってくる量より蒸発する量が40兆t少なくなっています。これは陸上にふった雨や雪が川に流れたりして、海に流れこむためです。ですから、海に加わる水の量は385兆tに40兆tを加えた425兆tになります。海の水がどんどん減っていくわけではありません。海の水も一定にたもたれているのです。

もし陸から海に水がそそがれることなく、海水が蒸発しつづけるとどうなるでしょう。海は1年間に1mずつ浅くなり、3,200年ほどで 干上がってしまいます。

地球上の水は、みごとなバランスで循環しているのだそうです。

やはり自然の原理は、見事なモノです。しかし、不思議に思ったことがすぐに調べられるこの時代。とても便利になりすぎているのかもしれませんね。

暮らしの豆知識~ゆかた~

2013.07.13

市内では、商店街で”夜市”が始まり、今年も8月9日から11日の3日間開催させれる”松山まつり”までのカウントが始まったんだと 思わせてくれます。

この頃、土曜日の夕暮れときに市内を走ると あちらこちらで、”浴衣”を着た女性と、ちらほら見れる男性の”浴衣”姿。女性の浴衣姿は、ホント 色っぽさを感じますが、たまにみかける男性の浴衣姿は、なかなか粋なもの♪ 暑い夏だけど、見た目”涼しさ”を感じるのは、私だけでしょうか?

そこで なぜゆかたを「浴衣」と書くのか気になって調べてみたのですが・・・

ゆかたの起源は、およそ千年前。平安時代の貴族たちが入浴時に着ていた「湯帷子(ゆかたびら)」に始まったと言われているそうです。

当時のお風呂は、蒸し風呂が中心だったので、火傷を防ぐために麻の着物を着て入浴してたのです。ちなみに、「帷子」というのは、裏地をつけていない一重のものの着物のことですから、湯帷子は、お湯殿で着る様子といった意味合いでしょうか?

そして、庶民の間でも広く着られるようになったのは、江戸時代のことだと。その頃には、現在の銭湯に近い浮世風呂が考案され、湯船に裸で浸かる入浴形式が出来上がってきたと言われております。それに伴い、湯上りのひとときに、ゆかたを着て、涼む習慣が浸透したのだと。その名前も湯帷子を略して字をあてたのが、「浴衣」と呼ばれるようになっていたそうです。

これも日本の古き良きモノですよね。今年こそは、浴衣を着ておまつりに行かれてみるのもいいかもしれませんね(*^_^*)

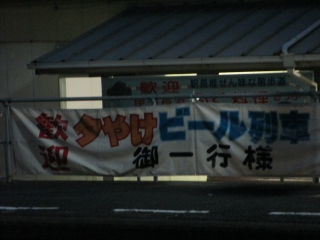

匠と嫁 トロッコ列車の旅

2013.07.12

暮らしの豆知識~ものの持ち方~

2013.07.11

先日、整理整頓について座談会に参加させてもらいましたが、綺麗に収納する方法は、「永遠のテーマ」のように思いました。

収納方法は様々で、どれが正しい方法か?なんて、一人一人違うわけでして・・・そこで、ちょっとだけ考え方をかえて”もの”の持ち方について考えてみました。

綺麗にスッキリ暮らしたい!!と、思っている方は多く。雑誌やカタログをみてこんな家に住みたいと願う人も多いことかと?

しかし、いざ生活を始めると どうしても家の中にどんどんモノがあふれていきます。モノを増やさないようにと心がけていても、自分の気に入ったモノに出逢ったりすると、やはりモノは増えるのです。では、そのモノをしっかりとすっきりと収納することは出来るのでしょうか?

これはいい収納方法だな?と、思った記事がありました。食器編ですが・・・

「普段使いのモノ」と「お客様や特別なときにしか使わないモノ」にしっかりと分けて、別々の場所に収納する方法。勿論 食器だけでなくて、使う道具まで、しっかり分けて普段使いのモノは、出しやすい場所に!!普段使わないモノは、少々離れた場所でも収納しておく方法。

普段とにかく使うモノだけを整然と並べるだけでも以外と簡単なことなのかも?

また、日常使うモノは、あえて隠さない収納として、オープンな場所に収納するのも一つのアイデアかも?隠さないから、整理の状態が人目でわかることで、いつも整った状態にしておこうという気になります。また、使ったら元に戻しやすいでしょう?

これは、食器だけに限らず、家の中のモノを まずは分けてみては?捨てれるモノ・普段使いのモノ・特別なモノなど、ここで捨てれるモノは、捨てる!必要なモノだけを、分けて収納してみてはどうでしょう?「分ける」は、すっきり暮らすための一歩なのかもしれませんね♪

最後に ものの持ち方をどうするか?今一度 モノが溢れ過ぎている時代だからこそ、考えて欲しいですね。

我が家は、二人だけなのであまりにもモノがありません。生活感がない空間とも笑われております。でも、モノがないだけに 掃除がしやすい だから 綺麗にしやすいのかもしれませんね♪でも、そろそろ 普段使いのものとそうでないものを分けてみるのもいいかと・・・・

暮らしの豆知識~眠りについて~

2013.07.10

とうとう梅雨明け宣言!いよいよ 夏本番!いきなりの猛暑続き!

夜も寝苦しいこれからの季節 いかに快適に睡眠が取れるか?いろいろな方法があるかと思われます。今日は、眠りについて少しだけ語りたいと・・・・

”眠りについて”

体を休めるためにも、毎日元気で活動するためにも、「眠り」が大切なことは誰もが知っていることと。また、寝ている間も”脳”は眠っていないことも 知ってる人は多いことかと?

眠りは、記憶を整理する??

眠りの活用のひとつに、「脳に記憶を定着させる」作用があるのです。昼間起きたいろいろなことを整理して、必要なことと不要なこととを分け、”脳”に記憶させていくというのです。よって、試験前だからこそ よく寝たほうが記憶が整理されて良い結果につながると言われるのは、こうした理由からで、”脳”は、寝ている間も休みなく働き続けているのです。

そして、記憶が刻まれるのは「浅い眠り」のときだと言われております。夢を見るときと同じ。ただ、夢を見ていても、ほとんど忘れてしまいますが・・・・

よって、よい眠りを得るということは、よい脳の働きを助けることになるとも言われてます。人生の1/3は、眠っている時間と、言われてます。単に心身を休めるためというのではなく、眠りをもっと精神的な時間、起きているときとは違う大きな仕事をしている時間というふうに とらえてみてはどうでしょう?寝ている時間は、実は、起きている時間より もっと大切な時間と言えるのかもしれませんね。

だから、眠りは大切なことなのかもしれませんね。

快適に眠れるグッズも数多くありますので、快適な眠りを確保していきたいものです。